山の日レポート

自然がライフワーク

【連載】地域とコラボ!里山再生⑤針葉樹皆伐跡地の広葉樹林化 ―20年の歩みと現在の到達点― (1/7)

2024.12.21

50年近くの歳月を森づくりに捧げてきた、元愛媛大学教授鶴見武道先生の活動を7回にわたり紹介します。

鶴見先生は四国山の日実行委員会の会長もつとめ、四国地域での「山の日」の推進を担ってくれました。

川内千年の森、購入時

川内千年の森20年後:2024年

1978年から2000年まで千葉県農業高校に22年お世話になりました。1990年から知人の山5haを借り、スギヒノキ林の間伐やナラクヌギ林の下刈りに取り組みました。

このころ篤林家に水源となっている山の谷の上流に作られた産業廃棄物処理場を案内してもらいました。山と盛られた廃棄物の管からはガスが噴き出し、雨の日には緑と黒が混じった不気味な液体が谷を流れ下っていました。私はこれを見た時に、壊された自然は100年や200年では元に戻らないのではないかと思いました。私たちが自然に何か働きかけをする場合は千年単位で慎重に考えなければならないのではないかと考えたのです。

一方仲間の住む鹿児島県屋久島では樹齢2000年のスギの大木が倒れ、詩人山尾三省氏が線香をあげて弔ったことを知りました。ミレニアムという言葉が話題になったりしたのです。

そのようなことから、私たちの森づくりの会の名前を「千年の森をつくる会」としました。当時100年の森とか、200年の森はあったのですが千年の森はほとんど聞きませんでした。100年も生きられない私たちが千年の森をつくると発言するのは中国の白髪三千丈のように、ほらふきと思われる人がいるかもしれませんがまじめに考えたのです。

1992年から2年間準備して1994年に三重県伊勢の地で2泊3日の国際シンポジウム「千年の森に集う」を開催しました。

私は6人の運営委員の一人として毎週末に千葉県君津市から東京の代々木まで通いました。予算は今では信じられないことですが1億円でした。運営委員は合宿して意見を闘わせ準備しました。大規模で充実したシンポジウムになりました。このことをきっかけに千年の森という言葉が定着したように思います。

(注)『千年の森シンポジウム報告書』(1996、昭和聖徳記念財団、B5版304頁)

1994年には1haの森林を借りて森づくり活動をしました。週末は静かに植林、藪に覆われた森林の刈り払い、間伐、炭焼き等をやっていました。その前は少年自然の家を借りて研修事業で炭焼きもしましたが、多くの制限がありました。森林ボランティア活動をするうえで、山や施設を借りるのでなく、自分の山を持ち自由に使いたいと願っていました。

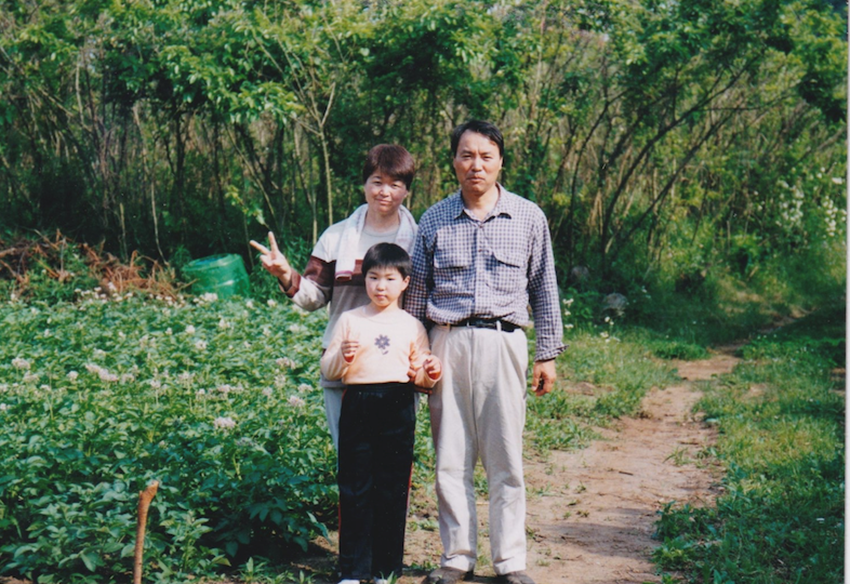

君津で山を探していたころ家族と

知人から山を売ってもよいとの話があり、案内を受けました。山の斜面を下に向かって降りて行きます。かなり降りたのですが、山はまだ下っているのです。このような下り斜面だけの山では森林ボランティア活動は無理だと考え、購入はやめにしました。

別の知人から紹介されたのは、国の施設の中にある私有林で、鍵を開けて入らなければならない。そして周りの森林に囲まれ景色の悪く、さらにヤマヒルが出るところでした。ここもあきらめました。

3番目に紹介を受けたところは、竹が密集している急な斜面で面積が狭い所でした。とても森林ボランティア活動などできそうもありません。

4番目は、砂利を採掘した後を利用したらよいとの話で、まずその採掘に数千万円かかるとのこと。その業者に強い不信感を持ち、止めました。

子どもたちも一緒に森の手入れ

5番目は国有林37ha の中にある1ha の藪で、ほとんど木は生えていませんでした。1haの土地は国有林に囲まれた、なだらかな登りの土地で、今までひどい体験をしてきた私にはよい土地に思われたのです。さらに周囲37haの国有林も千年の森をつくる会が手入れをして良い山にできると考えたのです。私には蓄えもなかったので、多くの反対を押し切り借金をしてその山を買うことにしました。

契約書を交わす前でしたが、藪刈りに励みました。購入予定地では、東京を中心に隣県からも通ってきた多くのボランティアが活動しました。ところが土地所有者の相続の関係で、契約書の作成が半年くらい遅れたのです。相続手続きも終わり契約書が準備され、いよいよ判を押す段階までになりました。その時に私の愛媛大学への勤務が決まったのです。

山主に事情を話して了解を得てこの土地の購入は止め、愛媛県に移住しました。

子どもたちへの炭焼き研修

鶴見 武道(つるみ たけみち)

えひめ千年の森をつくる会会長 元愛媛大学教授 博士(経済学)

愛媛大学在任中、えひめ森林ボランティア連絡協議会長、四国山の日実行委員会会長、四国の森づくりネットワーク会長を務める。

RELATED

関連記事など