山の日レポート

自然がライフワーク

『円空の冒険』諸国山岳追跡記(13)【群馬県編】 清水 克宏

2025.04.01

群馬県は、関東地方と新潟県や長野県を関越・上信越・北関東各自動車道や上越・北陸新幹線で結んでいますが、上野国(こうずけのくに)あるいは上州と呼ばれていた江戸時代も、中山道と三国街道の分岐点に位置するなど、江戸と日本海や信濃方面を結ぶ交通の要衝でした。そして、上毛三山とも呼ばれる赤城山、榛名山、妙義山など、関東平野北部にそびえる信仰の山々を擁する土地でもあります。

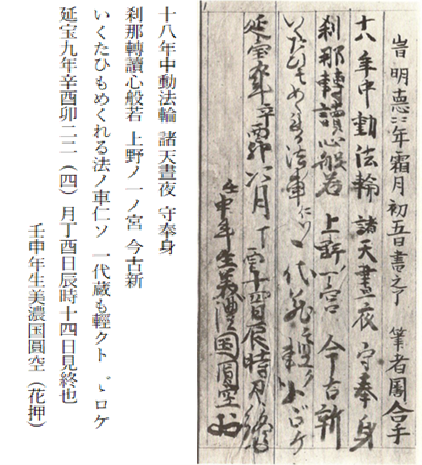

円空は、上毛三山周辺をはじめ県内各地に神仏像を残しており、さらに近年上野国一之宮の貫前神社に所蔵されていた大般若経の円空自筆の墨書が発見され、延宝9(1681)年4月に同社で大般若経六百巻を転読したことも確認されました。今回は、上州を旅する円空の足取りを追いかけます。

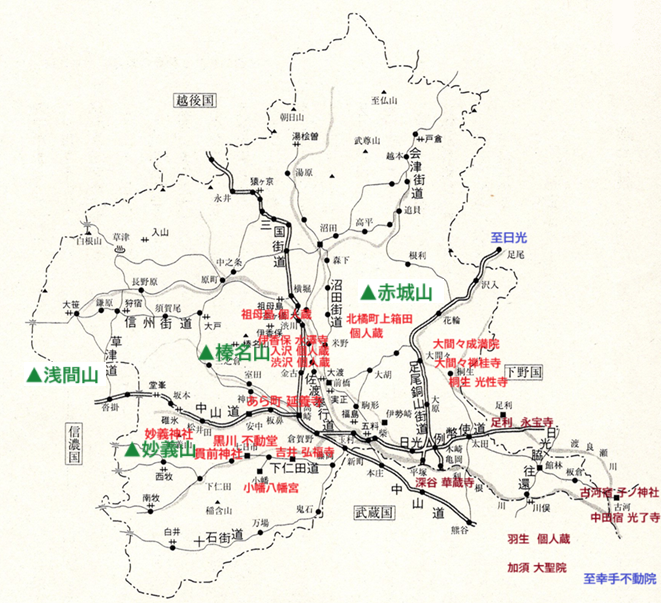

群馬県には、現在17体の円空像が確認されています。上毛三山周辺や街道周辺の寺院や民家に伝わるのが特徴的で、円空が上州を旅しながら造像していったことがうかがわれます。そこで、江戸時代の街道の地図に、群馬県(上野国)および同県に接する埼玉県(武蔵国)と栃木県(下野国)分布する円空像を、落とし込んでみたのが図1です。これに、発見された大般若経の円空自筆の墨書や、和歌等、先行研究なども考慮すると、円空は上野国において、おおよそ次の3ルートをたどったことが推定でき、これを順次踏査することとしました。

Ⅰ 武蔵国から中山道を経由し脇街道下仁田道に入り、貫前神社を経て妙義山、榛名山、赤城山へ

Ⅱ 武蔵国から下野国を経由して渡良瀬川沿いに遡行、大間々から足尾銅山街道で日光へ

Ⅲ 関東から美濃・尾張方面への帰還の折、下仁田道から峠越えし信濃国へ

図1:上野国の街道と円空像の分布図 (原図:『榛名町史』)

前々回の埼玉県編でご紹介したように、武蔵国の円空像は、幸手不動院(廃寺)とその末寺などおよび見沼正法院とその末寺などを中心にした東北部の低湿地に集中し、それ以外の地域の像はごく限られます。その数少ない像のひとつに、北部の中山道深谷宿に近い真言宗豊山派の華蔵寺(深谷市)に伝わる阿弥陀如来立像があります。同寺は鎌倉初期の建久5(1194)年に新田氏により創建されたと伝わる由緒ある寺院ですが、円空像は本堂改築の折、須弥檀の下から発見されたもので、もともと寺に伝わったのか、あるいは檀家から施入されたのかなどは定かではないとのことです。

深谷宿から中山道を西に進み、本庄宿(本庄市)を経て利根川の支流神流川を渡ると、上野国に入ります。残された像をたどると、円空は中山道を離れ、上野国一之宮の貫前神社に向け下仁田道に入っていることがうかがわれます。下仁田道は、中山道の代表的な脇往還のひとつで、本庄宿から神流川を越えて藤岡宿(藤岡市)に入り、そこから鏑川沿いに吉井(高崎市吉井町)、福島(甘楽郡甘楽町)、富岡(富岡市)などの宿場を経て下仁田村(甘楽郡下仁田町)に至ります。

この下仁田道周辺には、吉井の弘福寺に阿弥陀如来坐像(画像3-1)が、下仁田道から3㎞ほど南の小幡藩の城下町だった小幡(甘楽町小幡)の八幡宮に合掌像、十二神将像の1体、善女竜王像の計3体(画像1)が伝わります。小幡八幡宮の合掌像は、その像容から不動三尊の矜羯羅童子像であった可能性があり、薬師如来の眷属の十二神将像1体が伝わることから、かつては薬師三尊と十二神将の像があったと考えられます。これに頭上に龍をいただき宝珠を持つ善女竜王像も加わりますから、おそらく円空は20体ほどの大群像を造顕したと推定され、そこには小幡八幡宮の別当寺であった長厳寺との関係が推測されます。

画像1:小幡八幡宮蔵(左)合掌像、(中央)十二神将像、(右)善女竜王像(甘楽町歴史民俗資料館寄託)

長厳寺は、天台宗の寺院で、『甘楽町史』によると、文永7(1270)年より前の十六代の間は修験寺院で、文永8年に延暦寺・園城寺二寺の末寺となり、寛永2(1625)年聖護院門跡より、甘楽郡の諸修験を取り仕切る正年行事職を命ぜられ、徳川将軍より寺領25石の朱印を受け、小幡八幡宮の別当職も兼務しました。このような由緒から、関東を訪れる直前の延宝7(1679)年、園城寺の尊栄から「仏性常住金剛宝戒相承血脈」を受けている山岳修験僧の円空が訪ねた可能性は高いと考えられます。

そして、下仁田道をさらに西に進むと、下野国一之宮貫前神社に至ります。江戸時代は、「抜鉾明神」「抜鉾太神」などと称され、神仏習合の信仰形態をとっており、社殿に付属して三重塔や経蔵、本地仏を祀る弥勒堂がありました。しかし、明治2年から貫前神社の社掌を務めた国学者の新居守村が急先鋒となって、この地方の仏教色を徹底的に排除し、弥勒堂や経蔵、三重塔も破却されました。そして、六百巻におよぶ大般若経などが持ち出され、神社裏の高田川川原で焼却されたといいます。冒頭で触れた円空の墨書は、焼却をかろうじて免れた大般若経の残欠6片のうちにあったもので、千葉県芝山町観音教寺の住職が東京の古書店で入手し、当時の群馬県立博物館長池田秀夫氏に見せられ、その重要性が確認されたものです(画像2)。この奇跡的に残されたわずかな断簡によって、円空が壬申年(寛永9(1632)年)に美濃国で生まれたことが判明し、延宝9年4月14日に上野国一ノ宮において大般若経六百巻の転読(経題や経典の初・中・終の数行だけを略読すること)を終えていることから、円空が群馬県を訪れた時期が特定できるなど、円空研究が大きく前進しました。

池田氏は、論文「円空と上野國一ノ宮貫前神社」において、円空が「恐らくは長期間滞在して、現本殿西の石垣上にあった経蔵や、神社の総門の西約110メートル、境外の高台にあった神社の本地堂であった弥勒堂で、夥しい数にのぼる経典を転読、補修、筆写したのであろう。そのことは、後述のように、幾種もの経典に、円空が自製とみられる朱印を捺していることで判るのである。」と記されます。円空が自製の朱印を押した経典は、美濃に持ち帰られ、岐阜県郡上市美並町の星宮神社に現存します。

画像2:観音教寺蔵 大般若経残欠の円空自筆墨書

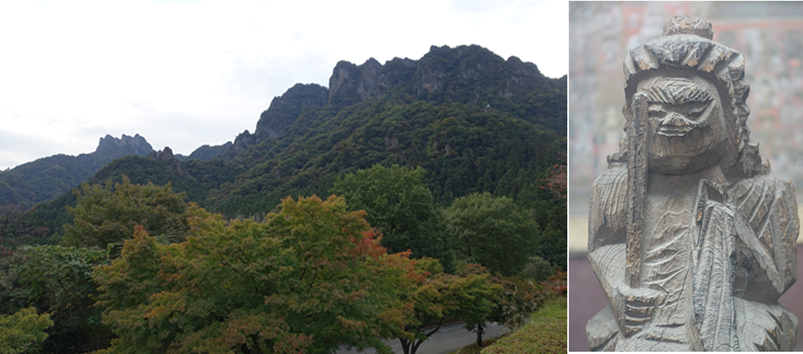

貫前神社を後に、1.5㎞ほど北に向かうと、黒川不動堂があります。明治元年の神仏分離令により貫前神社に併設されていた寺(観音堂)が取り壊された折、像の廃棄を免れるため、黒川の世話役がこの不動堂に移し安置したものといわれ、地元総代と富岡市の文化財保護課の方々の立会いのもとで、拝観させていただきました(画像3-2、3-3)。像容は、次回栃木県編でご紹介予定の鹿沼市の廣濟寺像や、そのモデルと推定される二荒山を開山した勝道上人が造顕したとの伝承がある中禅寺の立木観音と類似しているといわれます。像全体の印象は、近隣の吉井町弘福寺の阿弥陀如来坐像(画像3ー1)などのていねいで手慣れた作風とは異なり密教色が強く、おそらく円空が日光での修行を経たのちに、造られた像ではないでしょうか。不動堂からは、屹立する妙義山の岩峰群がよく眺められます。

画像3-1:(左)吉井町弘福寺蔵 阿弥陀如来坐像、3-2:(中央)黒川不動堂蔵 千手観音菩薩立像、 3-3:(右)同背面 「胎蔵界大日如来三種真言」などが墨書される

赤城山、榛名山、妙義山を「上毛三山」と総称するようになったのは、明治時代になってからだそうですが、いずれも古くから信仰を集める山で、三山周辺に円空像が残されています。

貫前神社からほど近い妙義山は、標高1,104mと、群馬県においてそれほど高い山ではありませんが、標高でははかり知れない峩々たる岩峰群に向かい合うと、畏敬の念が湧きおこり、この山が古来山岳信仰の対象で、また修験の山であったことも納得できます。東麓に鎮座する妙義神社は、江戸時代以前は神仏習合で、別当寺の天台宗白雲山高顕院石塔寺が同一境内にありました。ここでも、貫前神社と同様、国学者の新居守村が先頭を切り、徹底的な廃仏毀釈の破壊活動を行っています。

旧石塔寺客殿は、現在宝物殿になっており、破壊された仏像など、石塔寺由来の遺物が多く展示され、宗教革命といってもいい明治維新の一側面を、無言のうちに物語っています。その中に円空作の不動明王坐像があります。像高37.6㎝と円空が関東で造顕した不動明王像の中では小振りな方ですが、彫りがきびきびとして気迫がこもり、武蔵国で多作された、ややパターン化した不動明王像などとは趣を異にします。それは、妙義山という霊山において造顕されたことも影響しているのではないでしょうか。

妙義山は、デイサイト溶岩・凝灰岩・礫岩から構成される地質が、侵食を受けて形成された岩峰群の総称で、大きくは南側の表妙義と北側の裏妙義に分かれ、表妙義はさらに白雲山と金洞山の山群に分かれ、最高峰の相馬岳(1,104m)は、白雲山の一峯です。妙義神社の神体は白雲山で、円空は星宮神社に残した祭文風和讃「粥川鵼縁起神祇大事」に「白雲山飛移」と詠みこんでいます。白雲山と金銅山を結ぶ表妙義縦走路は、鷹戻しなどの難所が連続し、滑落した場合の死亡率が高いという面で戸隠山と一二を争います。江戸期の先鋭的なクライマーともいえる円空も、これらの岩峰群で修行したのでしょう。

画像4-1:(左)妙義山、4-2:(右)妙義神社蔵 不動明王像画

次に円空像が確認できるのは、群馬県の中山道沿いでは唯一、三国街道との分岐点である高崎宿の真言宗延養寺(高崎市あら町)に伝わる天神像です。おそらく貫前神社や妙義山方面から北上し、三国街道で榛名山や赤城山へ向かう往復に、造られたものではないでしょうか。

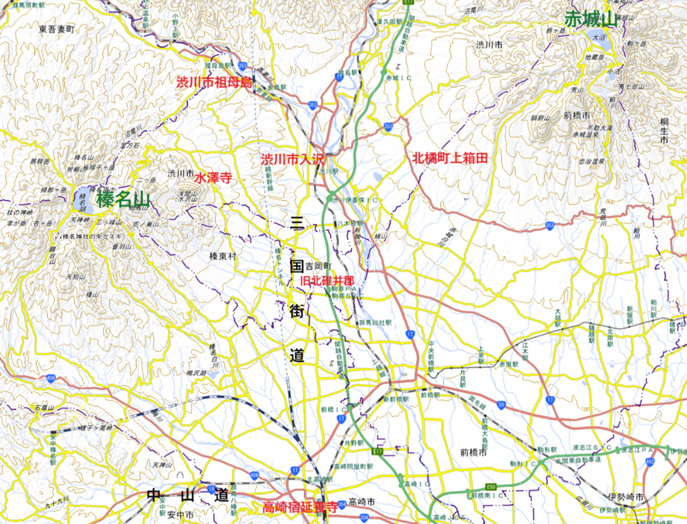

図2:赤城山、榛名山周辺の円空像分布

三国街道の左手(西側)にそびえる榛名山は、直径が約20kmに及ぶ複成火山で、主成層火山の形成後、山体の破壊・再構築、数回の火砕流の流出、2回のカルデラ形成などによって形成されました。山頂にはカルデラ湖である榛名湖と中央火口丘の榛名富士溶岩ドーム(1,391m)があり、その周囲を最高峰の掃部ヶ岳(かもんがたけ1,449 m)、尖った峰の相馬山 (1,411 m)などが囲んでいます。

榛名山信仰の中心は榛名神社(高崎市榛名山町)で、中世においては、神仏習合のもとで地蔵信仰と一体をなしていました。戦国時代にいったん衰微しますが、慶長19(1614)年に徳川家康から安堵状を承け、上野寛永寺に属するようになり、榛名山巌殿寺と称して栄えました。榛名山も、貫前神社や妙義神社と同様、新井守村が廃仏毀釈の先頭に立ち、明治3年に登山し、仏像などを焼いていますから、榛名神社周辺にもかつては円空像があった可能性が高いと考えられます。

現在、榛名山周辺の円空像は、東側の渋川市方面に集中しており、水澤寺(伊香保町)の阿弥陀如来坐像(53.2㎝)、個人蔵(渋川)の不動明王立像(30.5㎝)および観音菩薩立像(12.0㎝)、個人蔵(入沢)の木端仏(15.5㎝)、個人蔵(祖母島)の観音菩薩立像(14.6㎝)、個人蔵(旧北碓井郡)の十一面観音菩薩立像(109.7㎝)が確認されています。民家に泊めてもらいそのお礼に渡したような個人蔵の10数㎝の木端仏が伝わるのも、円空の旅をしのばせます。

赤城山は、群馬県のほぼ中央に位置し、三国街道を挟んで西側の榛名山と対峙します。太平洋プレートがオホーツクプレートに沈み込んでできた島弧型火山で、カルデラ湖を伴うカルデラを持つ関東地方有数の複成火山でもあります。中央部のカルデラ内には、カルデラ湖の大沼や覚満淵、火口湖の小沼があり、カルデラの周囲を、最高峰の黒檜山(1,828m)、溶岩ドームの地蔵岳 (1,674m)など円頂を持つ1,200mから1,800mの峰々が取り囲んでいます。大沼の東岸、黒檜山の山麓に当たる場所に赤城神社があり、山麓各地に里宮があるほか、関東一円に末社約300社が分布しており、赤城山の見える地域では「御山」と呼び崇敬してきました。日光二荒山(男体山)を開いた勝道が、この山も開いたと言い伝えられています。また、赤城山の地名には、三途の川、賽の河原、血の池、六道の辻など、冥界に因んだ地名が多く、古代では赤城山域を現世とあの世を繋ぐ聖域として信仰され、中世に入ると地蔵信仰が盛んになりました。円空が、星宮神社に残した祭文風和讃「粥川鵼縁起神祇大事」の中で、「地蔵嶽立霧」と詠んでいるのは、この赤城山の地蔵岳のこととおもわれます。

赤城山の山麓にある勢多郡北橘村上箱田(現在の渋川市北橘町上箱田)の個人宅からも、木端仏ともいえる像(15.3㎝)が発見されています。同家は、「上箱田の芝起し」と言われる旧家で、観音様として、元は一族の祠堂に安置されていたらしいとのことです。

Ⅱ 武蔵国から下野国を経由して渡良瀬川沿いに遡行、大間々から足尾銅山街道で日光へ

群馬県で円空の足取りがたどれるもうひとつのルートは、利根川の支流渡良瀬川沿いを遡行し、みどり市大間々町から足尾銅山街道に入り日光に向かうものです。同街道は、下野国の足尾銅山から渡良瀬川沿いの渓谷を下り、上野国の笠懸野(みどり市大間々町)を経て、利根川沿いの河岸までを結ぶ、江戸幕府により整備された街道です。なお、足尾銅山は幕府直轄となる以前は、日光東照宮の神領でした。

円空が、貫前神社を訪れた翌年にあたる天和2(1682)年を中心に、日光で山岳修行や造像を行ったことが、日光に残る諸像の銘文から分かっています。従来、武蔵国方面から日光へは、日光街道あるいはその脇街道を使ったと考えられていました。しかし、残された像からは、渡良瀬川沿いから足尾銅山街道あるいはその脇道で日光に向かうルートをたどった可能性が高いので、踏査することとしました。

本ルートの最初の踏査地点は、円空の観音菩薩立像(像高68.0㎝)が伝わる栃木県足利市の永宝寺になります。栃木県では、移入像をのぞいて16体の円空像が確認されていますが、小像をのぞくと、そのほとんどが日光周辺に由来するものです。それに対し、永宝寺の円空像は、県の南西端に孤立するように残されています。ところが、前出の図1でみると、永宝寺が渡良瀬川沿いに上野国へ向かうルートに位置していることが分かります。同図に街道は記されていませんが、上野国の国絵図をみると、渡良瀬川沿いに集落をつなぐ道があったことが確認できます。

臨済宗建長寺派の永宝寺は、鎌倉時代中頃に天台宗の寺院として創建されました。同寺に伝わる円空の観音菩薩立像は、裳に隠した両手の上に蓮の蕾を持ち、頭上に如来小像を載いた布を被り、丸い鼻の親しみやすい笑顔をたたえておられます。ご住職によると、昭和52(1977)年、本堂の建替えにあたり旧本堂を整理していて本像を見付け、もしやと照会して、円空作と判明したとのことでした。

渡良瀬川を遡行し群馬県に入ると、足利市から20㎞程の桐生市の光性寺愛染堂に円空作の如来立像が伝わり、現在は東京国立博物館の所蔵となっています。

そして桐生市からさらに渡良瀬川を約10㎞遡行したみどり市大間々町に2体の円空仏が伝わります。その1体は、大間々町浅原(江戸時代は浅原村)の曹洞宗禅桂寺に伝わった如来坐像で、同寺が無人となったため、現在は2㎞あまり離れた曹洞宗松源寺に移されています。もう1体は、同町小平(同小平村)の成満院に伝わる月光菩薩像です。

禅桂寺の如来坐像について、寛政4(1792)年の同寺の過去帳には、「円空作薬師如来一躰 施主冨治郎母」と記されています。冨治郎は藤生姓、天保14(1843)年76歳で亡くなった文人で、絹の江戸との直取引や足尾銅山との運送などで財を残した土地の豪商でもあったといいます。この過去帳の記述から、遅くとも寛政4年にはその母が、同家にあった円空作の如来坐像を禅桂寺に寄進していたと推定されます。像高35.8㎝の円満な笑顔をたたえた像は、土地の有力者に世話になったお礼として造られたものではないでしょうか。『大間々町史』によると、禅桂寺、松源寺をはじめ、大間々では江戸前期に集中して多くの寺院が創建されています。これは足尾銅山開発に伴い、街道に面した当地に、急速な経済的繁栄がもたらされたことが背景になっていると考えられます。

禅桂寺から渡良瀬川の支流小平川を遡行すると、成満院のある小平の集落に入ります。成満院は、聖護院系の修験で、像高29.8㎝の月光菩薩像が伝わります。像容からは、観音菩薩像のようにも見えますが、背銘に「右第七」とあることから、薬師三尊および眷属の十二神将のうち、右半分6体の十二神将に続いて右脇侍の月光菩薩が並ぶことになるため、月光菩薩と特定されたそうで、成満院でも、円空が多くの像を製作したと推測されます。

『群馬県史』によると、足尾銅山が特に繫栄したのは、代官岡上次郎兵衛景能の在任期間(寛文8年から貞享4年まで)で、特に延宝4(1676)年から貞享4(1687)年までは、年間40万貫前後と江戸時代を通じて最高の産出高を誇りました。円空が当地を訪れたのは、まさにこの銅山の最隆盛期で、同街道は日本きっての枢要な産業道路でした。したがって、延宝9(1681)年(9月天和に改元)に上野国を巡った円空が、翌天和2(1682)年に足尾銅山街道、あるいは大間々から小平川を遡行し山の尾根をたどる修験者や山師の通るバイパスルートを通り、足尾銅山を経て日光を目指した可能性が高いと考えられます。

Ⅲ 関東から美濃・尾張方面への帰還の折、下仁田道から峠越えし信濃国へ

円空の、関東から美濃・尾張方面への帰還ルートについては、上野国と信濃国の国境にそびえる浅間山を和歌に詠み、星宮神社に残る「粥川鵼縁起神祇大事」に「浅間山立霧」と歌いこんでいることや、関東の円空像に近い様式を持つ薬師如来立像が長野県上田市の馬脊神社に伝わることなどから、上野国から峠越えをして信濃国を経由したと推定されます。

このルートは、前記Ⅰの下仁田道と重なるわけですが、例えば黒川不動堂の千手観音立像などは、密教色が強く、円空が日光での修行を経たのちに造られたと推測され、おそらくこの帰還時の像ではないでしょうか。

以上のように、群馬県の円空の足取りを追いながら拝した廃仏毀釈を乗り越えてきた円空像は、円空が上州の人たちと温かく交流しながら旅し、信仰の山を巡ったことをしのばせるものでした。

<参考文献> 宮田登氏・宮本袈裟雄氏編『日光山と関東の修験道』(1979年)

池田秀夫氏 「群馬県における円空上人」(『円空研究2』1973年、円空学会編)

同 「円空と上野國一ノ宮貫前神社」(『円空研究 17』1996年、円空学会編)

同 『円空・群馬の旅』(1975年 毎日新聞連載)

<注意> 画像の無断転載を禁じます。

(次回は、2025年5月1日栃木県編を掲載予定です)

RELATED

関連記事など