山の日レポート

自然がライフワーク

『円空の冒険』諸国山岳追跡記(11)【埼玉県編】 清水 克宏

2025.02.01

大峯修行を経た円空は、生涯を護法に捧げる決意のもと、愛知県尾張地方と岐阜県美濃地方で爆発的な造像活動を続け、延宝7(1679)年6月15日には、白山の神より「是有廟 即世尊」(そなたの彫る像は仏の宿る『廟(やしろ)』であり、『世尊(仏)』そのものである)との託宣を受けます(郡上市美並町杉原熊野神社十一面観音像背銘など)。そして、同年7月、天台宗寺門派の総本山園城寺の尊栄僧正から仏法相承の証しである「仏性常住金剛宝戒相承血脈」を承けた後、関東に向けて旅立ちます。

今回は、そのうち当時は武蔵国であった埼玉県の円空の足取りを追いかけます。

謎に包まれた埼玉県の円空像

------------------------------------------------------------------------------------------------------

埼玉県には、愛知県、岐阜県に次いで多くの円空像が残され、現在170体あまりの像が確認されています。関東地方の円空像は、明治以降に移入された像を除くと、群馬県が17体、栃木県が16体、茨城県が3体にとどまるので、いかに埼玉県に集中しているかが、お分かりいただけるかとおもいます。

しかし、円空がなぜそれほど多くの像を当地で造ったのか、理由は明らかになっていません。しかも、埼玉県は西部に秩父山地があり、三峯山や武甲山などの霊山があるにもかかわらず、ほとんどの像が、さいたま市や、春日部市、蓮田市など、東部の低湿な土地に集中しているのも不思議なところです。

2011年に開催された埼玉県立歴史と民俗の博物館の特別展『円空 こころを刻む』の図録では、「埼玉の円空仏は県東部に集中しており、日光街道もしくは日光との関連が注目されてきた。」とされます。しかし、両街道沿いの草加市や川口市には像が伝わりませんし、茨城県や栃木県の日光街道沿いに、像の集中はみられません。埼玉の円空像が、どのようなところに伝わっているかを網羅的に調査・分析した研究も、これまでみられませんでした。

これに対し、円空研究家の小島梯次氏は、近著『円空仏・紀行Ⅰ』(2023年)で、「円空が関東へ向かった直接の動機は、当時関東修験の中心であった不動院の本尊造像のためであったと推定している。不動院は現在廃寺になっているが、かつて武蔵国葛飾郡幸手領小渕村(現・埼玉県春日部市小渕)にあった関東地区の本山派修験寺院を統轄していた寺である。加えて関東地方の修験の山々への登拝目的もあったのだろう。」と記されています。

今回、小島氏の見解を手掛かりに、埼玉県に伝わる円空像全数を対象に、どのようなところに伝わっているのか、各市町村の郷土史を調べ、寺院の本寺-末寺関係なども含め分析しました。すると、小島氏の指摘される天台宗系の修験集団本山派の不動院の関連寺院に円空像が集中するとともに、さいたま市見沼区にある真言宗御室派正法院の関連寺院にも集中していることが浮かび上がってきました。

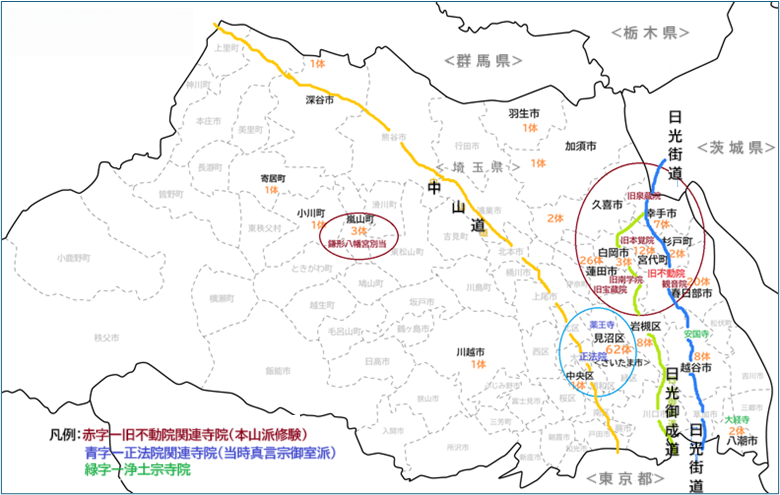

埼玉県の現在の市町村および政令指定都市であるさいたま市の区ごとの円空像の数と、不動院関連寺院(廃寺を含む)、正法院関連寺院の位置を地図に落とし込んだものが図1です。

同図を見ると、日光街道および日光御成街道の通る市町村に必ずしも円空像が多く残されているわけではなく、不動院関係の寺院周辺に円空像が集中して残ることが分かります。県中央部の嵐山町の3体も、不動院の末寺である鎌形八幡宮の別当寺院(神社を管理するために置かれた寺院)に伝わった像です。そして、さいたま市見沼区の正法院をはじめその関連寺院にも60体あまりの円空像が集中します。また、数こそ少ないものの武蔵国東南部の浄土宗寺院にも丹精を籠めた像が残ります。以上から、円空は、日光社参などの「ついで」ではなく、不動院や正法院周辺に、相当期間滞在しながら数多くの像を製作していったと考えられます。

そして、日光街道や中山道などが集中する交通の要所である当地を拠点にして、円空の像や和歌などが残る常陸国(茨城県)の筑波山、上野国(群馬県)の赤城山、榛名山、妙義山、下野国(栃木県)の日光など関東の霊山に足を延ばしたのでしょう。円空はそれらの地で造顕した像の背銘などには、自らの名や日付を記しているのに対し、埼玉県に数多く残る像に確認されていないのは、むしろそれだけ継続的に滞在していたことを物語るのではないでしょうか。

図1:埼玉県の市町村区別円空像の分布と関連寺院

埼玉県は、170体あまりの円空像のうち、個人蔵となっているものが約80体もあり、その多くが、明治初年の修験道廃止令が出される前は里山伏だった家に伝わっているため、像と直接対面するのが大変難しい地域です。

もうひとつ、対面を難しくしているのが、約60体が博物館などの収蔵庫に保管されていることです。埼玉県で円空像が最初に発見されたのは昭和36(1961)年で、円空を創作の目標としていた版画家の棟方志功が、見沼区の正法院を訪れ、境内の薬師堂で薬師如来像および十二神将像を見出しました。以後芋づる式に発見されていったのですが、正法院が同45(1970)年に火災に遭い、辛うじて円空像が救出されたことや、「円空仏ブーム」と都市化が相まって盗難リスクが高まったことから、円空像は確認され次第、順次博物館に寄託・保管され、前記2011年の特別展以後、展観の機会がほとんどありません。

しかし、実際に像との対面はかなわなくても、円空像のある/あった場所に根気よく足を運んでいくと、円空当時の武蔵国北東部(埼玉県東部)の、独特な信仰事情が浮かび上がってきました。

画像1:正法院蔵 埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託 薬師如来立像および十二神将像

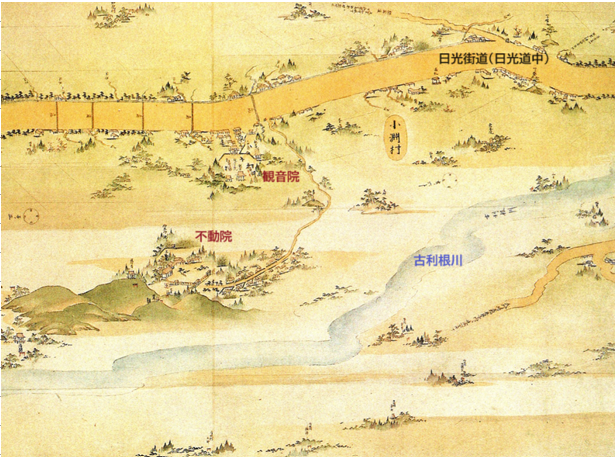

幸手藩領小渕村(現在の春日部市小渕)の日光街道(日光道中)沿いに位置した不動院は、天台宗系修験である本山派の武蔵国における中核寺院でした。戦国時代にあたる1500年頃、法印秀円という山伏によって創建されたといわれ、当地を治めていた小田原の後北条氏と結びつき、武蔵国の本山修験を統括する立場に急速に勢力を拡大しました。その背景には、戦国大名が情報収集など軍事的に山伏を活用する時流に乗ったことが考えられます。徳川家康の関東入国に際しても機敏に動き、将軍家より100石の朱印地を賜り、その傘下の寺院は埼玉県東部だけで53ヶ寺に及んだといいます。

画像2:東京国立博物館蔵「日光道中分間延絵図」の小渕村部分(不動院の位置などを記入) 原図 出典:東京国立博物館研究情報アーカイブス

武蔵国の修験の特徴として、その多くが修験の本拠地である山岳を離れ、平地を拠点とする里修験であったことと、既成寺院との重複を避けるために加持・祈祷を中心に活動し、この加持・祈祷を、「祭道」と呼ばれる葬送儀礼についても行い、一般寺院は葬送に携わっていなかったことがあります。

しかし、江戸幕府が成立後、不動院と幕府の関係には次第に隔たりが生じていきます。特に、寛文5(1665)年に寺請制度がはじまると、寺が檀家の葬祭供養を独占的に執り行なうことが明確化され、不動院が再三要求しても祭道の継続は認められませんでした。それまで祭道を取り仕切っていた不動院の末寺は、主要な収入源を失い、これを統括する不動院は、加持・祈祷に特化した「ビジネスモデルの見直し」に迫られたと考えられます。円空が、当地を訪れたのは、まさにそのような時期でした。

円空は不動院の本尊不動三尊を造顕したほか、関連修験寺院に多くの像を残します。円空は、大峯山で約3年に及ぶ厳しい修行を積んでおり、その点が里修験の不動院周辺の山伏とは決定的に異なります。円空は不動院に、神仏像を造顕できる山岳修行僧として、おそらく本山派の修験寺院を統括する京都聖護院の本山にあたる、天台宗寺門派の園城寺を介して招かれたのでしょう。

そのうち、不動院の末寺で、円空が造顕した像の大半が残ると考えられる江ヶ崎久伊豆神社の別当寺院であった旧南学院(現江ヶ崎久伊豆神社宮司矢島家)には、不動明王は失われていますがその脇侍の制咤迦・矜羯羅童子像、役行者像、水を治める祈祷に関わる十一面観音像や善女竜王像、火伏に関わる愛宕大権現像や秋葉大権現像、福徳に関わる恵比寿天や大黒天など、加持・祈祷に関わるあらゆる像が造顕されているといっても過言ではありません。

不動院およびその末寺は、祈祷中心に信仰をうまく再編したようで、江戸後期に編さんされた『新編武蔵風土記稿』によると、同寺が関わる村落の寺社は、①寺請制度下の墓所を持つ寺院、修験寺院、神社という構成か、➁寺請制度下の墓所を持つ寺院、神社とその別当寺院という構成になっています。

しかし、明治5(1782)年に明治政府により修験宗禁止令が出され、①では修験寺院が、➁では別当寺院が廃されました。末寺を失った不動院は、天台宗寺門派に改宗することで辛うじて明治以降も残りますが、衰退して東京に移転、さらに東京大空襲に遭い円空作の本尊を焼失し、消滅しました。

画像3:矢島家蔵(旧南学院)の円空諸像(画像:蓮田市文化財資料館)

埼玉県見沼区には、正法院をはじめ円空像の確認された寺院が多くあり、同区だけで60体余り、埼玉県の円空像の約3割が確認されています。円空が訪れた当時の見沼の地は、まだ見沼代用水ができて干拓される以前で、見沼が大きく広がり、日光街道の脇街道日光御成道とは接していませんでした。したがって、見沼に多数伝わる円空像が造られたのは、「日光への往来」ではなく、別の事情によると考えられます。

この地域の信仰事情を『新編武蔵風土記稿』からみると、同地域には修験寺院はみられず、主に京都仁和寺を本山とする真言宗御室派の寺院が寺請制度の檀那寺となっており、別に神社があり、それ以外に、薬師堂、弥陀堂、観音堂などがあるというのが一般的でした。その中でも、円空像の多数伝わる正法院や薬王寺などのあった地域は、図2のように、当時は見沼に半島のように突き出した部分に集中しており、この一帯は旗本青木氏が知行していました。

初代青木五左衛門高頼にはじまる青木氏は、江戸時代を通じて幕府の親衛隊的な役割を持つ両番(書院番、小姓組番)として仕えた名門の旗本です。青木氏は江戸詰めでしたが、菩提寺は倉田村(現桶川市)明星院の末寺である正法院に置いていました。明星院は、仁和寺の直末となる武蔵の真言宗御室派の中核寺院で、青木氏の領地には、その末寺である圓蔵院、正法院と、正法院末の薬王寺、正雲寺、正福寺などが各村にありました。これらの寺院から、いずれも円空像が発見されています。

『新編武蔵風土記稿』の中野村の項には、正法院のほか、青木氏持の薬師堂が挙げられおり、陣屋はここに置かれていたと推測されます。正法院は、現在も青木氏累代の墓所がありますが、たびたび火災に遭っており、円空当時の記録は残されておらず、現在同寺に伝わる諸像は、明治の初め、青木氏の代官を務めていた大橋家から奉安されたもので、おそらく十二神将像は青木氏の薬師堂にあったものと推測されます。

青木氏と円空との関わりについては明らかではありません。真言宗御室派は天台宗とも関わりが深いので不動院を介したのか、あるいは青木氏が江戸詰めの両番という要職にあったことから、円空と関わりが深い尾張藩側の仲介があったのかもしれません。

図2:寛永6(1629)年の見沼溜井造成後の見沼周辺地図に正法院関連の寺院を落とし込んだもの (原図出典)さいたま市立博物館特別展『見沼~水と人の交流史~』図録

埼玉県東南部の越谷は、鷹狩が好きな徳川家康が猟場としたところで、かつて「越谷御殿」がありました。そのような縁から、浄土宗を信奉した徳川家が寺領を安堵した浄土宗の寺院が多く、そのうち越谷市の安国寺、八潮市の大経寺、専稱寺などに円空の特に入念な像が伝わります。

以上のように、円空は気のおもむくままに武蔵国を遊行したのではなく、主に不動院や青木氏の要請を受けながら、多くの像を製作したことが分かります。しかし、なぜそれほど大量の像を当地で造顕する必要があったのか、最後に登山者として、地勢面から考察してみたいと思います。

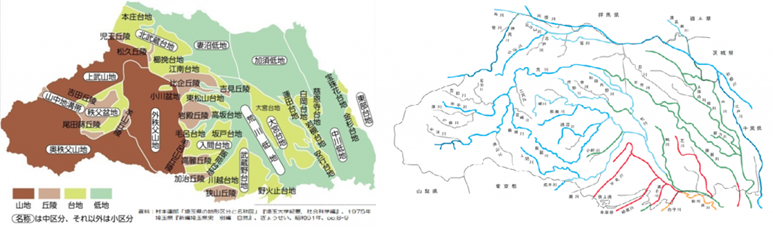

埼玉県東部は、現在は内陸部ですが、縄文時代には東京湾が入り込み多くの貝塚が残ります。低湿な土地柄で、利根川や荒川などが流路を変えながら何本も流れ、洪水の頻発する地帯でもありました。実際に現地に立ってみると、円空の生まれた美濃国(岐阜県美濃地方)の輪中地帯と大変よく似た地勢であることにおどろきました。そして、尾張と美濃・飛騨の物流が主に長良川・木曽川などの河川によっていたのと同様、江戸との物流も、これらの河川が主役でした。

江戸時代に入り、当地では新田開発とともに河川の整備も始まりますが、円空が訪れた江戸前期は、まだ整備は進んでおらず、寛文11(1671)年、12(1672)年、延宝8(1680)年と連続して水害に見舞われています。円空は、当地に水治めの祈祷で使われる十一面観音や善女竜王の像を多く残しているのも、そのような背景があってのことでしょう。

一方、美濃の河川が、長良川に代表されるような清流であるのと異なり、例えば元荒川が、かつての荒川本流を、1629年に伊奈忠治が締め切り本流から切り離したものであるように、当地の河川は概して水質が良くありません。洪水後には、飲料水の汚染などで感染症などが発生しがちで、青木氏が自らの陣屋内に薬師堂を建てたのも、知行地の人びとの病苦を癒したいという思いもあったのでしょう。円空は、青木氏の知行地を中心に、水治めの像とともに薬師三尊像や眷属の十二神将像も多く残しています。

円空は「ビジネスモデルの見直し」に一役買うなどというよりも、洪水や病に苦しむ当地の人々を何とか救いたいという思いを込めて、多くの像を残したのではないでしょうか。

<注意> 画像の無断転載を禁じます。

(次回は、2025年3月1日茨城県編を掲載予定です)

図3-1:埼玉県の地形、3-2:埼玉県の河川

RELATED

関連記事など