山の日レポート

通信員レポート「これでいいのか登山道」

【連載31】これでいいのか登山道

2025.04.02

この連載も31回目となりました。今回は登山道法研究会の重信秀年さんに、「春から夏の絶景を楽しむハイキング」と題してご寄稿頂きました。3回連載の予定ですが、先ずはその第1回目をご覧下さい。

皆様もぜひ、お住まいの地域や出かけた山々で感じたことなどご寄稿くださいましたら幸いです(ご寄稿先メールアドレスは文末にあります)。

文・写真 重信秀年(登山道法研究会)

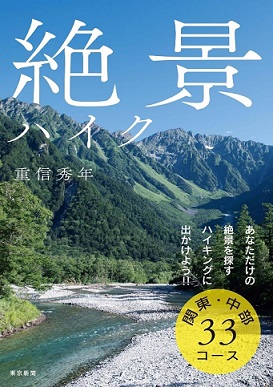

この春、『絶景ハイク 関東・中部33コース』というタイトルのハイキングのガイドブックを東京新聞から出しました。表紙を開くと前書きのページに「芸術を鑑賞するように絶景をめぐる」と題して、彫刻家ロダンの言葉「自然はいつでも傑作を作る」を引用して文章をつづっています。野山を歩いていると、「ロダンは真実を言っている」と感じられる素晴らしい風景に出合うことがあります。そうした場所をまとめた本です。ハイカー向けのため、登山家には物足りないかもしれませんが、春から夏にかけて気軽に歩きに出かけられるコースを本の中から選んで、3回にわけて紹介します。現地を歩いている気分になっていただけたら、うれしいです。

安曇野の光城山、桜の花のトンネルのような登山道

春、信州安曇野の光城山と長峰山のハイキングは、晴れていれば、残雪の北アルプスを望む大絶景を期待できます。例年4月中旬、光城山の「さくらコース」の登山道は、麓から山頂まで花の道が続き、壮観です。山の上に向かって徐々に満開になっていく登山道沿いの桜を麓から眺めて、天に昇る龍にたとえる人もいます。

稜線続きの長峰山は、1970年(昭和45年)5月、小説家の川端康成と井上靖、日本画家の東山魁夷の3人が一緒に訪れて景観を賞賛した場所です。山頂の展望台に立つと、文壇、画壇の巨匠に「私たちがほめたたえた北アルプスと安曇野の景色をよく見ておけ」と言われているようで、眺めを心に刻んでおこうと思いました。

長峰山のオブジェは、過去、現在、未来を表現している

白馬村は、天気さえよければ、村内のあちこちから白馬三山を眺めることができますが、JR大糸線の白馬駅から気軽に歩いて行けて、しかも絶景なのは、なんと言っても姫川沿いの大出公園です。公園に駐車場もありますが、車で行くとほとんど歩かないことになってしまうため、駅の東側から木流川という小川に沿って延びている「詩の小径」と呼ぶ散策路を歩いて行くのが、おすすめです。公園に着いたら、吊り橋のたもとの茶屋で休んだり、川岸の広場で寝転んだり、緑と清流に包まれて、のんびり過ごしましょう。夏は晴れていても昼になると、白馬岳は雲がわいて隠れてしまうことが多いため、午前中なるべく早めに訪れるとよいでしょう。

大出公園から白馬三山を見る。春は「代かき馬」の雪形を探そう

白馬村の青鬼は、アルプスの眺めと棚田の景観が美しい山村集落。現在は鉄板でおおわれていますが、茅葺きの民家が立ち並び、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。山の中腹に位置しているため、車で行くのが楽です。集落の入口に見学者用の駐車場があります。小さな谷の集落のため、歩ける場所は限られていますが、棚田の奥の展望所に立つと昔話の世界に入ったみたいで、時が経つのを忘れます。展望所から見えている山は、五竜岳。5月、山頂近くに「武田菱」の雪形が現れるころ、棚田に水が張られます。すると、水面に残雪の山並みや木々が映って美しいです。地元の人の生活や農作業をじゃましないように散策しましょう。

青鬼集落の田植え前の水田に北アルプスの五竜岳が映る

『絶景ハイク 関東・中部33コース』

著者:重信秀年

発行:東京新聞

発行日:2025年3月25日

定価 1,650円(本体1,500円+税10%)

登山道法研究会では、これまでに2冊の報告書を刊行しています。こちらは本サイトの電子ブックコーナーで、無料でお読み頂けます。

https://yamanohi.net/ebooklist.php

また、第2集報告書『めざそう、みんなの「山の道」-私たちにできることは何か-』につきましては、紙の報告書をご希望の方に実費頒布しております。

ご希望の方は「これでいいのか登山道第2集入手希望」として、住所、氏名、電話番号を記載のうえ、郵便またはメールにてお申し込みください。

●申込先=〒123-0852 東京都足立区関原三丁目25-3 久保田賢次

●メール=gama331202@gmail.com

●頒布価格=実費1000円+送料(430円)

※振込先は報告書送付時にお知らせいたします。

報告書の頒布は、以下のグーグルフォームからも簡単にお申込み頂けます。

報告書申し込みフォーム

先に刊行致しました「第1集報告書」は在庫がございませんが、ほぼ同内容のものが、山と渓谷社「ヤマケイ新書」として刊行されています。

ヤマケイ新書 これでいいのか登山道 現状と課題 | 山と溪谷社 (yamakei.co.jp)

また、このコーナーでも、全国各地で登山道整備に汗を流している方々のご寄稿なども掲載できればと思います。

この記事をご覧の皆さまで、登山道の課題に関心をお持ちの方々のご意見や投稿も募集しますので、ぜひご意見、ご感想をお寄せください。

送り先=gama331202@gmail.com 登山道法研究会広報担当、久保田まで

RELATED

関連記事など