山の日レポート

自然がライフワーク

【連載】ヒマラヤの町 ある日、ある時 (2)

2023.05.06

今回は、ニューデリーの北方、標高約2,100mにある高原の町「シムラー」で過ごした際の話を紹介させて戴きます。

前回投稿記事:

ヒマヤラの町 ある日、ある時(1)

シムラ―は、植民地時代に夏の首都だっただけでなく、歴史的にもしばしば重要な国際会議の開催地として名を残している。それだけ施設も整っていたということなのだろう。といっても、シムラ―全体が「ヨーロッパの町」みたいなわけではない。

ゆるやかに伸びる尾根筋には、植民地時代の面影を残す官公庁や教会、学校、病院、ホテル、高級な商店などの西洋風の建築が立ち並んでおり、ヒマラヤの雪山を遠望できる緩やかなスロープには、今は多くが企業などの保養所になっている、かつてイギリス人やインドの藩王などが所有していた広い庭付きの別荘などが散在する。

植民地時代に建てられた政府の庁舎

だが南側のやや急な斜面には、車もすれ違えないほどの道を挟んで、間口の狭い商店や住宅がびっしりと軒を接しており、尾根筋とは対照的な空間となっている。イギリス人などが快適に過ごすためには、その何十倍かのインド人労働者が暮らす場所も必要だったのだ。

南斜面に密集する住宅

ノーベル文学賞を受賞し、その後ある時期には帝国主義者として顧みられなくなり、最近になって再評価が進んでいるキップリングの作品にも、シムラ―を舞台にしたものがいくつかあるが、そこに描かれた、君臨し、支配する者と、好むと好まざるとにかかわらずその下支えをする中下層の人々のあいだの一筋縄では行かない関係は、こういった町の二重構造からも読み取れるような気がする。

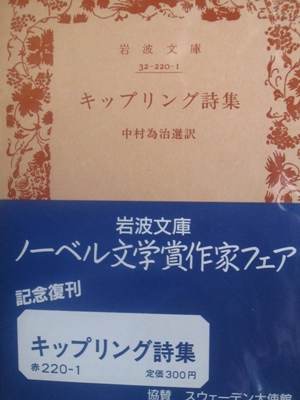

よく引用されるキップリングの詩「東と西のうた」の冒頭「東は東、西は西、両者の出会うことあらず」の2行あとには、「されど東も西もなく、国境、人種も、生まれもあらず」という語句が続くのだ(「キップリング詩集」、中村為治編訳、岩波文庫による)。

岩波文庫のキップリング詩集

モールの一角にある書店に入ると、その一隅は古書のコーナーになっていたが、そこに並ぶ書物を見て驚いた。19世紀末から20世紀前半にかけての、ヤングハズバンドなどのインド各地に関する著作や、スウェン・ヘディン、オーレル・スタインの中央アジアの踏査記、1920~30年代のイギリス登山隊のチョモランマ(エヴェレスト)登山の記録、さらにはT.E.ロレンス(いわゆるアラビアのロレンス)の「知恵の七柱」といった、東京の古書店などでもたまにしか見かけず、あったとしても貧乏学生にはとても手が出ないような値札がついているはずの分厚い本が、ずらりとならんでいるのだ。裏表紙に薄く鉛筆で記された値段も、多少無理をすれば買えないというほどでもない。

「そこの本のほとんどは、(1947年のインドの)独立後、引き揚げていったイギリス人が処分していったものですよ。ここにはリタイアしたあと、住み着いていた高級軍人や官僚がけっこういましたからね。以前はもっとあったんですが、だいぶ少なくなりました」、かなり年配の店主が往時を思い出すように、ゆったりした口調でいう。「いい本でしょう。でも最近ここへ来る人達には、この種の本を欲しがる人はあまりいませんねえ」

オーレル・スタイン 中央アジア踏査記 (西域探検紀行選集):白水社 2004/5/1刊

「ところで、こういうものにも興味はありますか」、店主が奥の棚から出してきたのは、

インド美術史の教科書にも載っているような、シムラ―周辺の、かつての小藩王国(例えばカングラやチャンバ)で制作されたミニアチュール(細密画)や刺繡布だ。「これもおおむねイギリス人が帰国に際して手放していったものです。ただ一級品は博物館や美術館が購入したから、ここにあるのはその次のクラスのものですけれどね」。さすがにこちらのほうは懐事情が許さなかったが、本は何冊か買い込み、急ぐ必要もないので、船便で郵送してもらうことにした。

2020年開催インド宮廷絵画展ポスター《絵は「楽器を持つ女」(1760年頃作)》

次にシムラ―を訪ねたのは1977年で、そのときは博物館リトルワールドの資料収集のための出張だったから、カングラのミニアチュールやチャンバのルマール(刺繍布)が残っていれば手に入れようか、とひそかに思っていたのだが、あの書店はすでに無くなり、跡は婦人ものの洋品店になっていた。

私が最初に訪ねたときのシムラ―は、植民地時代の淡い残光が消える寸前だったのだろうか。

ヒマラヤ周辺の国と「シムラー」

RELATED

関連記事など