山の日レポート

通信員レポート

徳澤園の歴史と発展【前編】

2025.04.16

団体賛助会員として当会を長くご支援いただいている上高地の徳澤園は、穂高や槍ヶ岳を目指す登山者や、上高地の散策を楽しむ観光客にとって、長く愛されてきた山小屋の一つです。

標高1,562メートルの山岳地帯に位置し、最短のアクセス方法は長野県の上高地ターミナルから約2時間のハイキングです。山岳地帯の宿泊施設としては、比較的負担が少なく訪れることができるため、観光や散策目的で訪れる方も多いようです。

北アルプスに親しんでいる方には、山岳地域と「下界」とを繋ぐ中継地点として大きな存在になっているのではないでしょうか。

徳澤園

明治時代、上高地一帯は放牧地として利用されていました。

明治の新政府がそれまで行われていた伐採を禁じたため、島々出身の初代上条百次良氏が新たな産業を求めて現在の河童橋付近に牧場を開設したのがはじまりです。

その後、上高地周辺の開発や焼岳噴火などの影響で、牧場は上高地から徳沢へと移っていきました。

徳澤園140年史「世紀を超えて」表紙

近代登山の発展とともに、上高地が日本の登山文化の中心地の一つとなっていきます。特に、イギリス人宣教師 ウォルター・ウェストン が1896年に槍ヶ岳登頂を果たし、日本アルプスを世界に紹介したことで登山者が増加しました。

この頃から、徳沢は槍ヶ岳や穂高連峰へ向かう登山者たちの通り道となり、休憩地としての需要が高まりました。

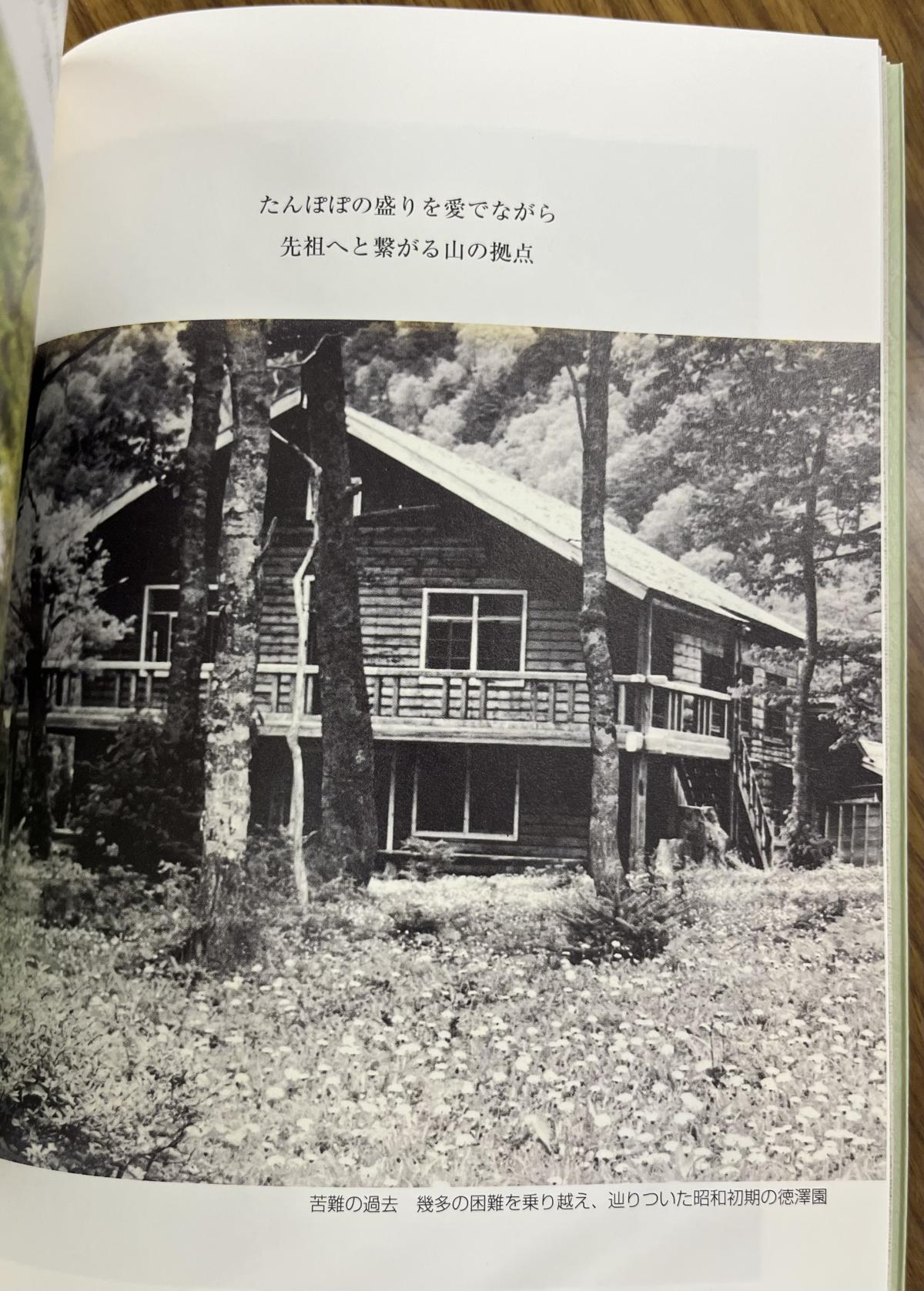

行政の求めもあり、二代目上条喜藤次氏が徳沢の牛小屋を宿泊施設に改築。

そして1918年(大正7年)、徳沢の地に 徳澤園 が開業しました。当初は小規模な山小屋としてスタートしましたが、登山者の増加とともに施設が拡充され、より快適な宿泊地へと発展しました。

大正時代から昭和初期にかけては、日本の登山ブームが訪れ、多くの登山者やハイカーが徳澤園を訪れました。国道が開通する以前は、島々(松本市安曇)地域より徳本峠を越えて訪れるのが一般的でした。

上高地の自然保護の動きが進む中で、徳澤園も環境に配慮しながら営業を続けてきました。

昭和初期の徳澤園(徳澤園140年史「世紀を超えて」より抜粋)

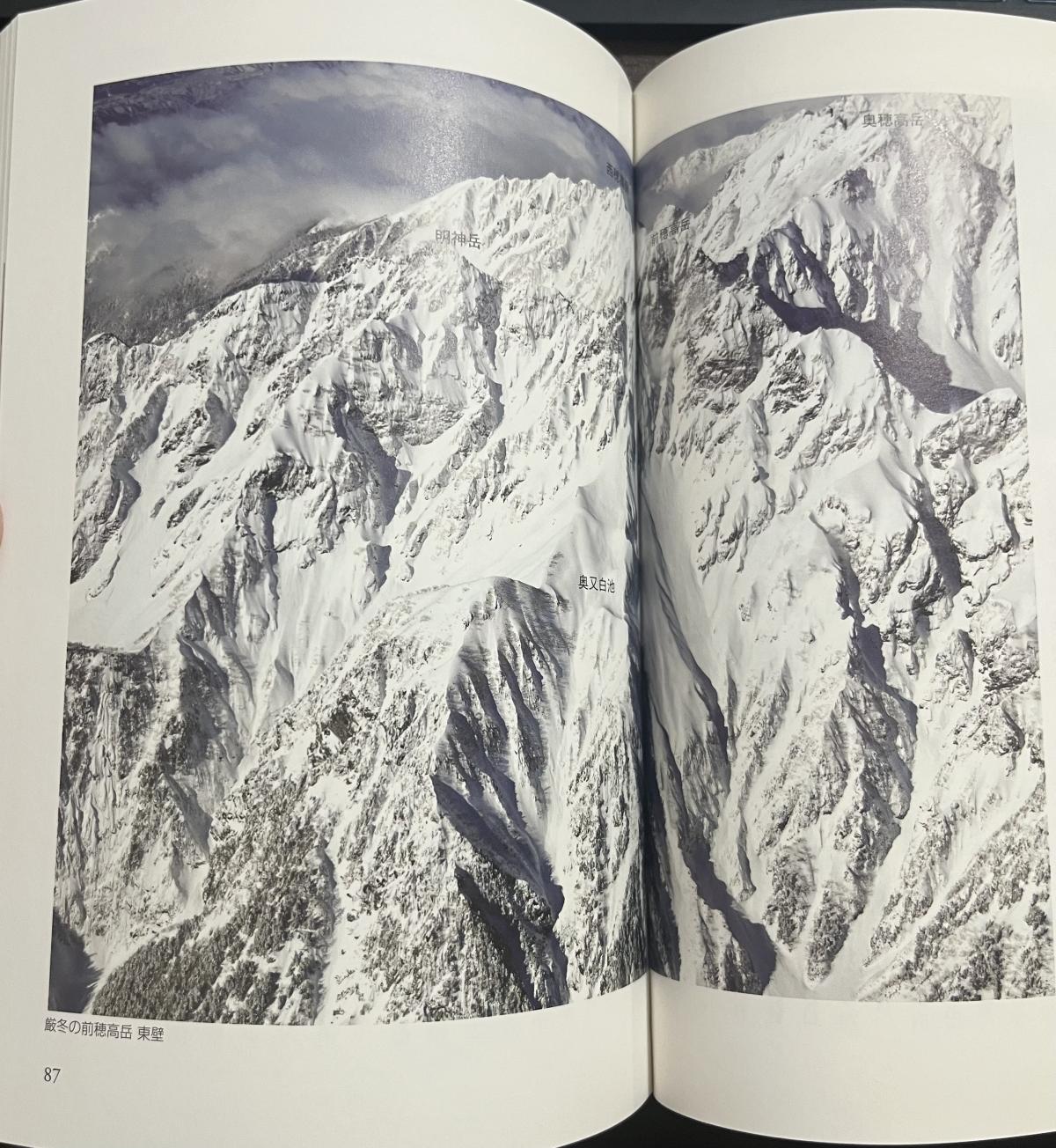

井上靖著の小説「氷壁」には、徳澤園が舞台となって登場しています。

1955に起きたナイロンザイル事件を元に執筆され、この小説は後に映画やTVドラマとしても映像化され、その影響で徳澤園は「氷壁の宿」として多くの人々に知られることとなりました。

(ナイロンザイル事件:徳澤から近い前穂高岳東壁にて、先進的だったナイロン製のクライミングロープが登攀中に切れてしまうという、当時の登山者たちに大きな衝撃を与えた事件)

厳冬期の前穂高岳 (徳澤園140年史「世紀を超えて」より抜粋)

RELATED

関連記事など